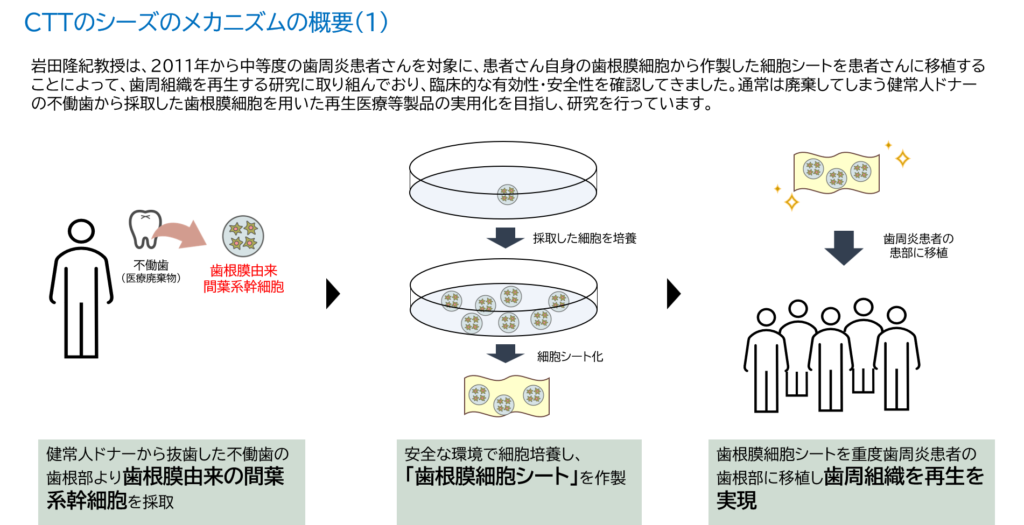

CTTのシーズのメカニズムの概要(1)

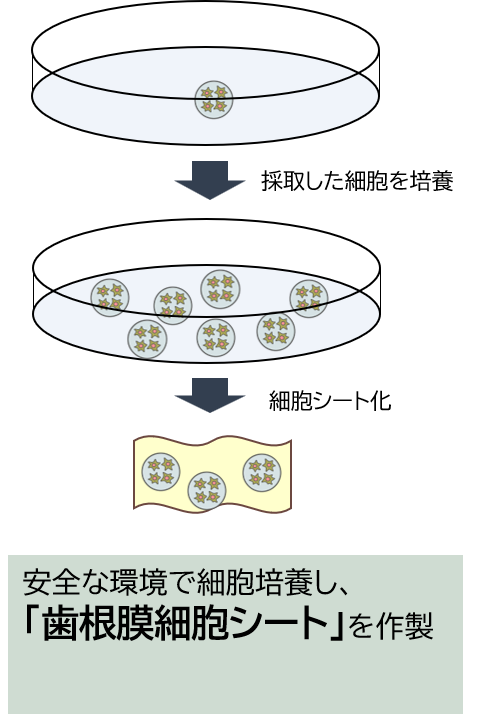

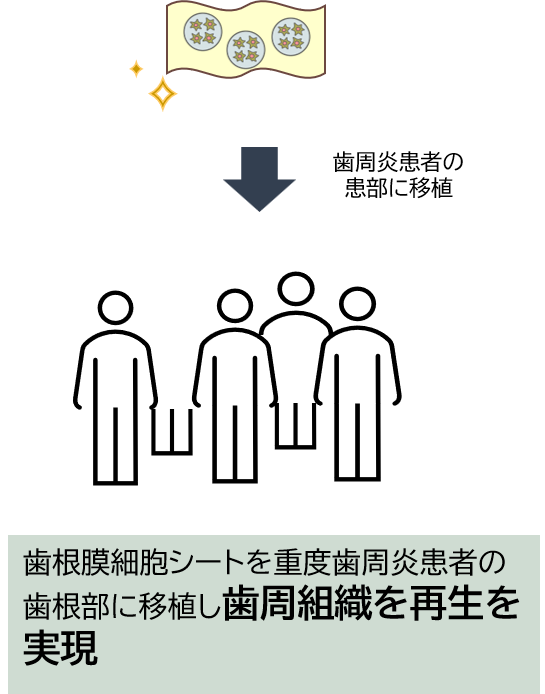

岩田隆紀教授は、2011年から中等度の歯周炎患者さんを対象に、患者さん自身の歯根膜細胞から作製した細胞シートを患者さんに移植することによって、歯周組織を再生する研究に取り組んでおり、臨床的な有効性・安全性を確認してきました。通常は廃棄してしまう健常人ドナーの不働歯から採取した歯根膜細胞を用いた再生医療等製品の実用化を目指し、研究を行っています。

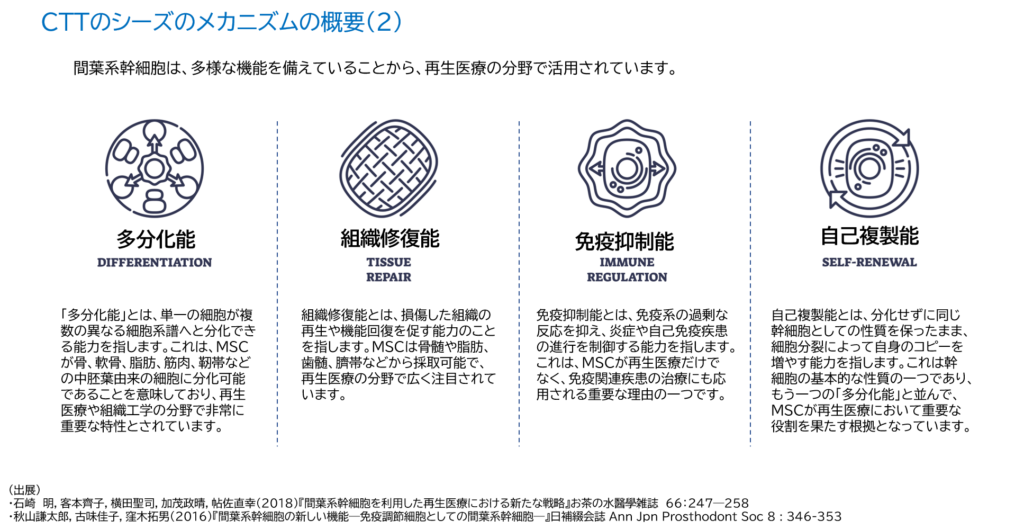

CTTのシーズのメカニズムの概要(2)

間葉系幹細胞は、多様な機能を備えていることから、再生医療の分野で活用されています。

(出展)・石崎 明,客本齊子,横田聖司,加茂政晴,帖佐直幸(2018)『間葉系幹細胞を利用した再生医療における新たな戦略』お茶の水醫學雑誌 66:247─258・秋山謙太郎,古味佳子,窪木拓男(2016)『間葉系幹細胞の新しい機能─免疫調節細胞としての間葉系幹細胞─』日補綴会誌 Ann Jpn Prosthodont Soc 8 : 346-353

「多分化能」とは、単一の細胞が複数の異なる細胞系譜へと分化できる能力を指します。これは、MSCが骨、軟骨、脂肪、筋肉、靭帯などの中胚葉由来の細胞に分化可能であることを意味しており、再生医療や組織工学の分野で非常に重要な特性とされています。

組織修復能とは、損傷した組織の再生や機能回復を促す能力のことを指します。MSCは骨髄や脂肪、歯髄、臍帯などから採取可能で、再生医療の分野で広く注目されています。

免疫抑制能とは、免疫系の過剰な反応を抑え、炎症や自己免疫疾患の進行を制御する能力を指します。これは、MSCが再生医療だけでなく、免疫関連疾患の治療にも応用される重要な理由の一つです。

自己複製能とは、分化せずに同じ幹細胞としての性質を保ったまま、細胞分裂によって自身のコピーを増やす能力を指します。これは幹細胞の基本的な性質の一つであり、もう一つの「多分化能」と並んで、MSCが再生医療において重要な役割を果たす根拠となっています。

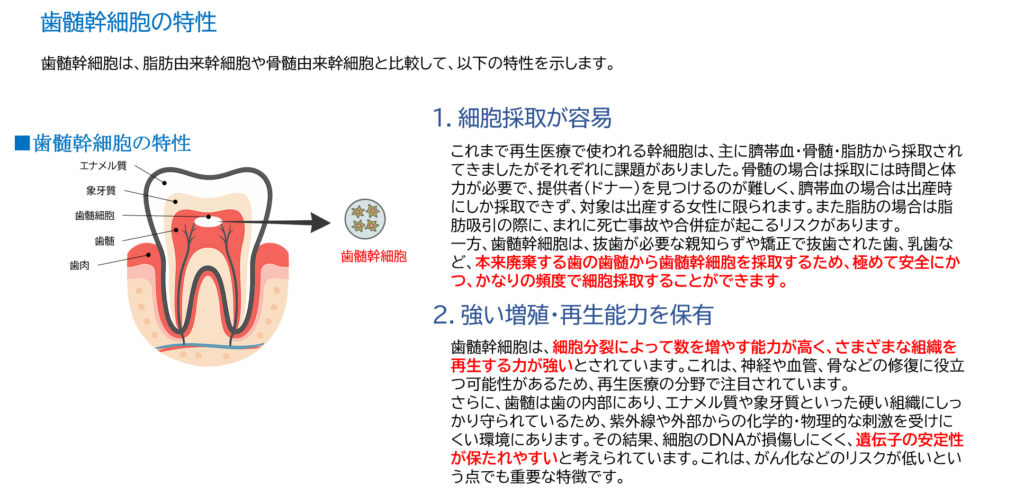

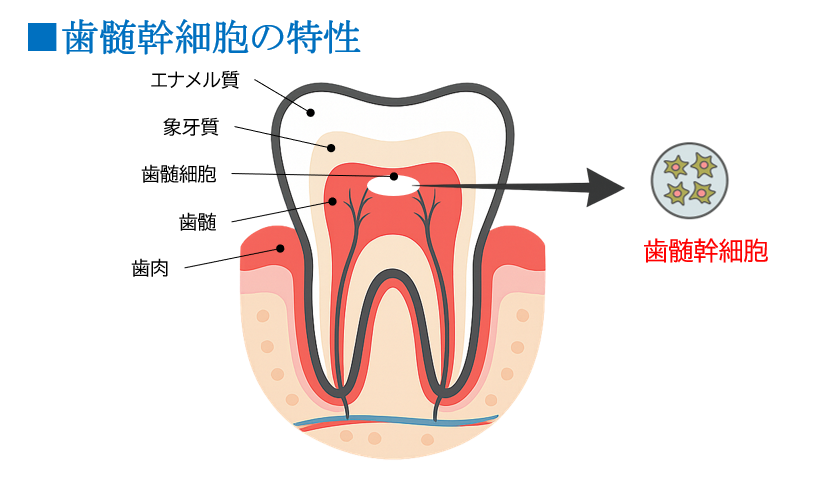

歯髄幹細胞の特性

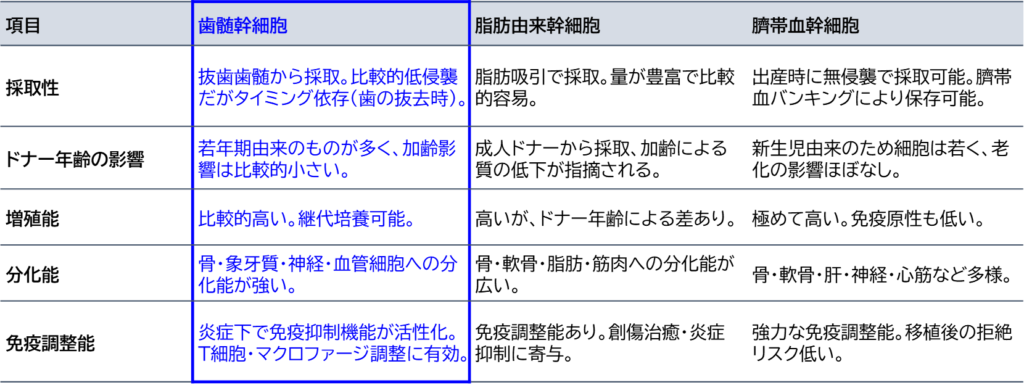

歯髄幹細胞は、脂肪由来幹細胞や骨髄由来幹細胞と比較して、以下の特性を示します。

1.細胞採取が容易

これまで再生医療で使われる幹細胞は、主に臍帯血・骨髄・脂肪から採取されてきましたがそれぞれに課題がありました。骨髄の場合は採取には時間と体力が必要で、提供者(ドナー)を見つけるのが難しく、臍帯血の場合は出産時にしか採取できず、対象は出産する女性に限られます。また脂肪の場合は脂肪吸引の際に、まれに死亡事故や合併症が起こるリスクがあります。

一方、歯髄幹細胞は、抜歯が必要な親知らずや矯正で抜歯された歯、乳歯など、本来廃棄する歯の歯髄から歯髄幹細胞を採取するため、極めて安全にかつ、かなりの頻度で細胞採取することができます。

2.強い増殖・再生能力を保有

歯髄幹細胞は、細胞分裂によって数を増やす能力が高く、さまざまな組織を再生する力が強いとされています。これは、神経や血管、骨などの修復に役立つ可能性があるため、再生医療の分野で注目されています。

さらに、歯髄は歯の内部にあり、エナメル質や象牙質といった硬い組織にしっかり守られているため、紫外線や外部からの化学的・物理的な刺激を受けにくい環境にあります。その結果、細胞のDNAが損傷しにくく、遺伝子の安定性が保たれやすいと考えられています。これは、がん化などのリスクが低いという点でも重要な特徴です。

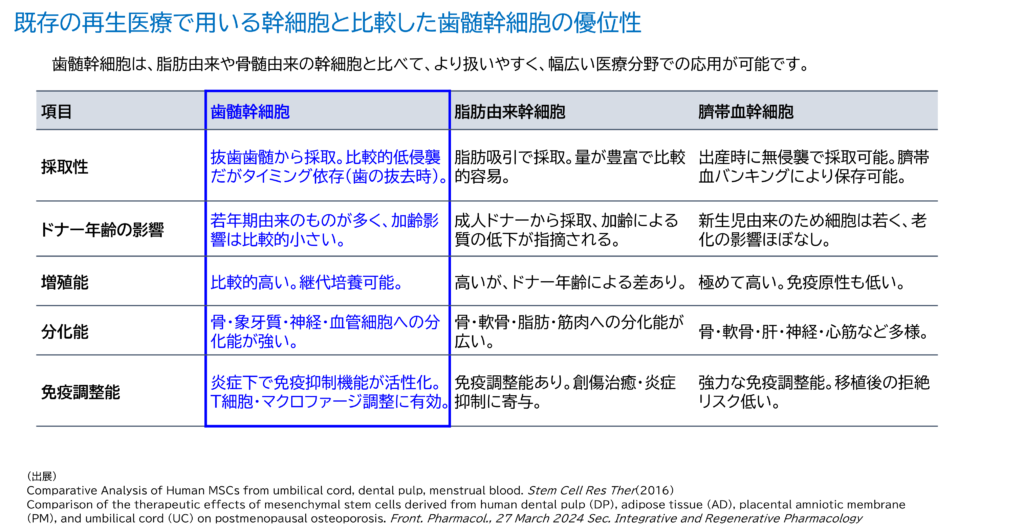

既存の再生医療で用いる幹細胞と比較した歯髄幹細胞の優位性

歯髄幹細胞は、脂肪由来や骨髄由来の幹細胞と比べて、より扱いやすく、幅広い医療分野での応用が可能です。

(出展)Comparative Analysis of Human MSCs from umbilical cord, dental pulp, menstrual blood. Stem Cell Res Ther(2016)

Comparison of the therapeutic effects of mesenchymal stem cells derived from human dental pulp (DP), adipose tissue (AD), placental amniotic membrane (PM), and umbilical cord (UC) on postmenopausal osteoporosis. Front. Pharmacol., 27 March 2024 Sec. Integrative and Regenerative Pharmacology

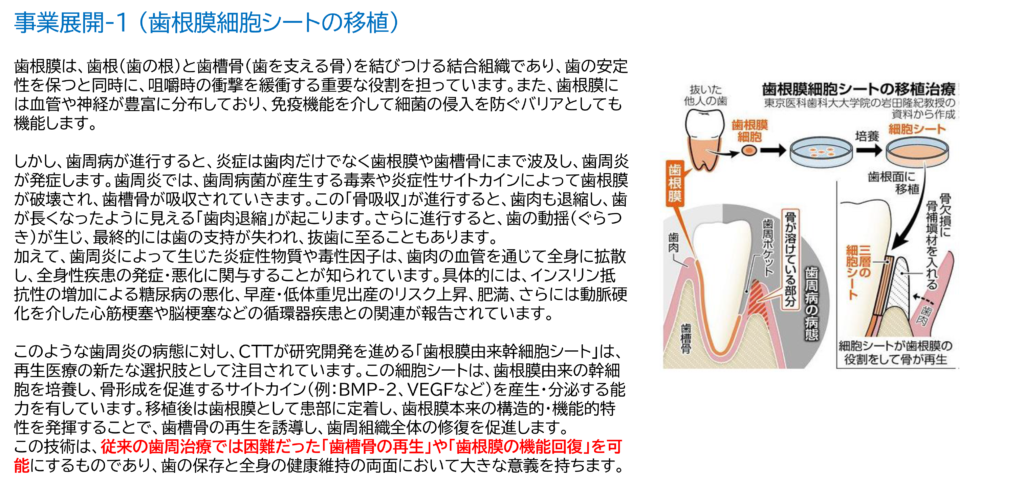

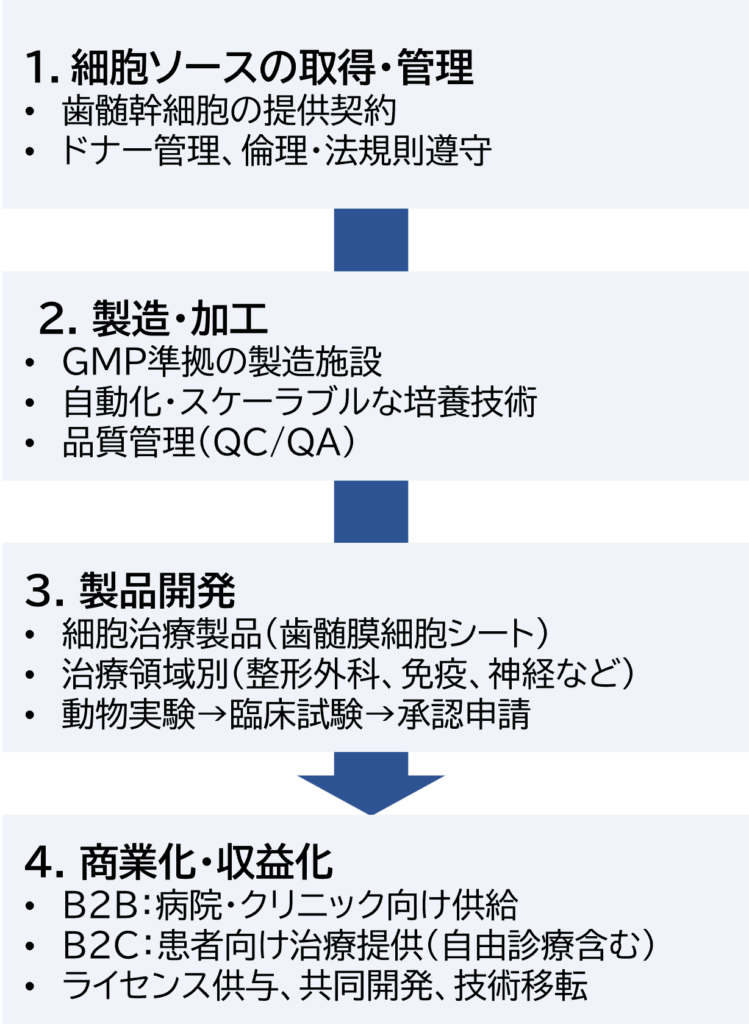

事業モデル

歯髄幹細胞は、脂肪由来や骨髄由来の幹細胞と比べて、より扱いやすく、幅広い医療分野での応用が可能です。

細胞治療の起点は、信頼性の高い細胞ソースの確保です。臍帯血、脂肪組織、歯髄、骨髄など多様な由来細胞を対象に、倫理的・法的枠組みに則ったドナー契約とトレーサビリティ管理を徹底。取得後は初期評価(生存率・免疫表現型など)を行い、製造工程に適した品質を担保します。これにより、安全性・再現性の高い細胞治療製品の基盤を構築します。

取得した細胞は、GMP準拠の製造施設にて培養・加工されます。自動化技術やスケーラブルな培養システムを活用し、品質管理(QC/QA)を徹底。細胞の均質性・安定性を確保しながら、商業化に耐えうる大量生産体制を構築します。製造工程は、治療効果の再現性と規制対応力を両立する重要なステージです。

製造された細胞は、治療製品としての開発フェーズに移行します。整形外科、免疫疾患、神経疾患などの領域ごとにパイプラインを構築し、前臨床試験から臨床試験(Phase I〜III)へと進行。治療効果、安全性、投与方法などのエビデンスを蓄積し、薬事承認に向けた戦略的開発を推進します。

開発された製品は、医療機関(B2B)や患者(B2C)に向けて提供されます。自由診療領域での治療提供、医療機関との供給契約、ライセンス供与や共同開発による技術収益など、多層的な収益モデルを構築。製品の臨床価値と事業性を両立させることで、持続可能なビジネスを実現します。

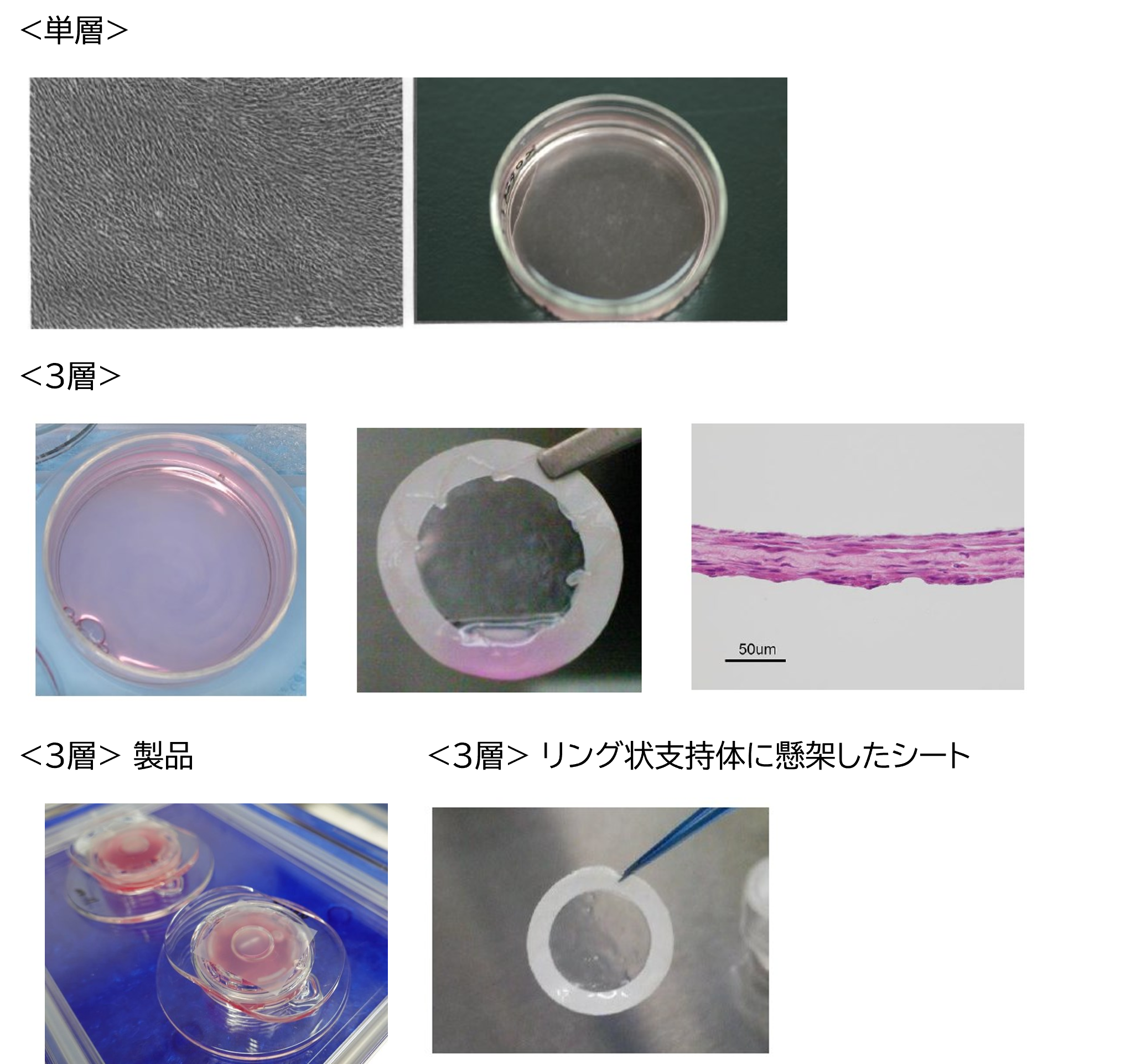

CTTが研究開発を進める歯根膜由来幹細胞シートは、健康なドナーから細胞を採取し、これをCPC施設にて培養することによる、他家移植方式により患者様に提供することを目指しております。

QdD方式*の確立により、高品質、安定品質製品を量産できるほか、他家移植方式によることで、自家移植方式よりも大幅な製造費用の削減(自家移植のおよそ1/60の製造コスト)を実現致します。

*QdD方式(Quality by Design):製品の品質を設計段階から科学的・統計的に組み込み、工程全体で一貫した品質を保証する手法。重要な工程パラメータと品質特性を定義し、リスク管理と継続的改善を通じて安定した製造を実現する。

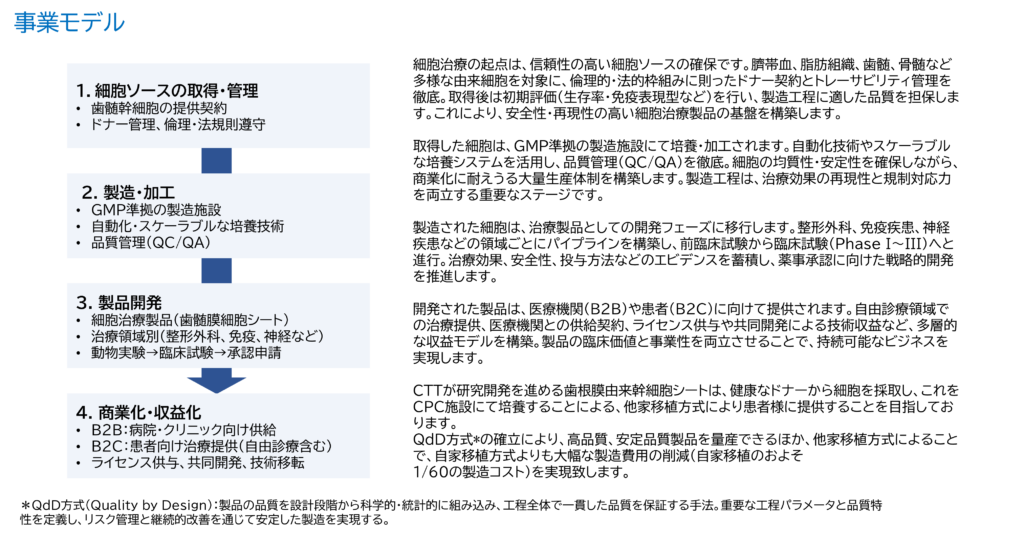

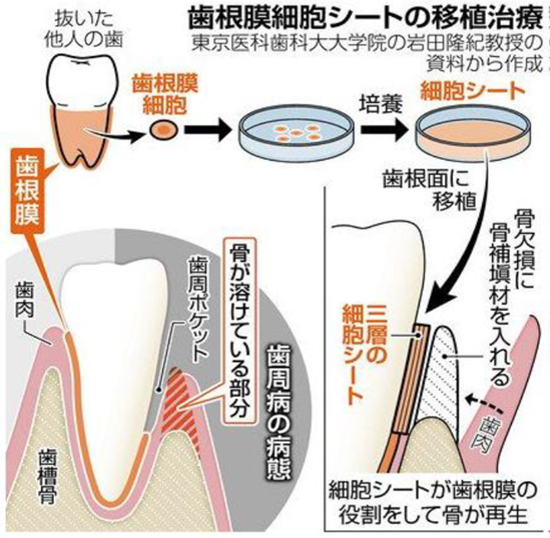

事業展開-1 (歯根膜細胞シートの移植)

歯根膜は、歯根(歯の根)と歯槽骨(歯を支える骨)を結びつける結合組織であり、歯の安定性を保つと同時に、咀嚼時の衝撃を緩衝する重要な役割を担っています。また、歯根膜には血管や神経が豊富に分布しており、免疫機能を介して細菌の侵入を防ぐバリアとしても機能します。

しかし、歯周病が進行すると、炎症は歯肉だけでなく歯根膜や歯槽骨にまで波及し、歯周炎が発症します。歯周炎では、歯周病菌が産生する毒素や炎症性サイトカインによって歯根膜が破壊され、歯槽骨が吸収されていきます。この「骨吸収」が進行すると、歯肉も退縮し、歯が長くなったように見える「歯肉退縮」が起こります。さらに進行すると、歯の動揺(ぐらつき)が生じ、最終的には歯の支持が失われ、抜歯に至ることもあります。

加えて、歯周炎によって生じた炎症性物質や毒性因子は、歯肉の血管を通じて全身に拡散し、全身性疾患の発症・悪化に関与することが知られています。具体的には、インスリン抵抗性の増加による糖尿病の悪化、早産・低体重児出産のリスク上昇、肥満、さらには動脈硬化を介した心筋梗塞や脳梗塞などの循環器疾患との関連が報告されています。

このような歯周炎の病態に対し、CTTが研究開発を進める「歯根膜由来幹細胞シート」は、再生医療の新たな選択肢として注目されています。この細胞シートは、歯根膜由来の幹細胞を培養し、骨形成を促進するサイトカイン(例:BMP-2、VEGFなど)を産生・分泌する能力を有しています。移植後は歯根膜として患部に定着し、歯根膜本来の構造的・機能的特性を発揮することで、歯槽骨の再生を誘導し、歯周組織全体の修復を促進します。

この技術は、従来の歯周治療では困難だった「歯槽骨の再生」や「歯根膜の機能回復」を可能にするものであり、歯の保存と全身の健康維持の両面において大きな意義を持ちます。

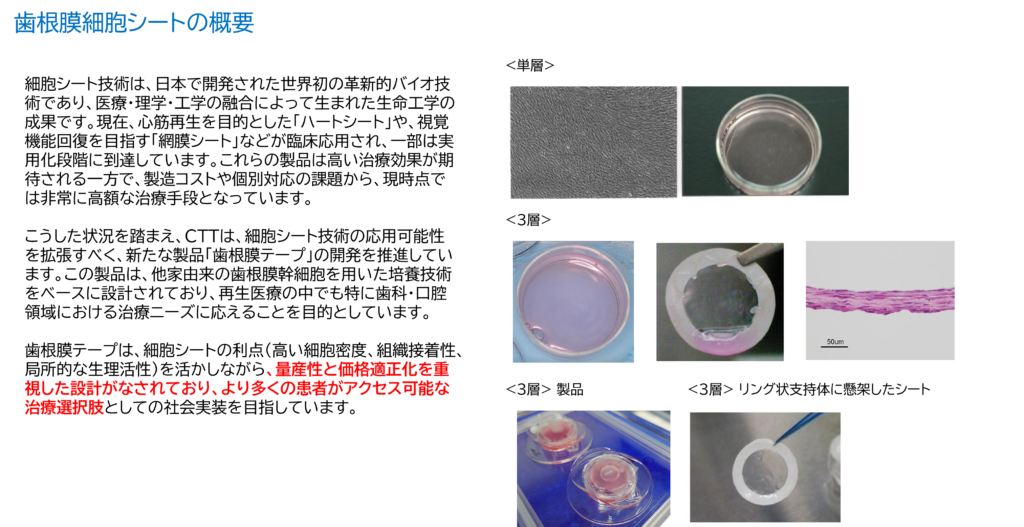

細胞シート技術は、日本で開発された世界初の革新的バイオ技術であり、医療・理学・工学の融合によって生まれた生命工学の成果です。現在、心筋再生を目的とした「ハートシート」や、視覚機能回復を目指す「網膜シート」などが臨床応用され、一部は実用化段階に到達しています。これらの製品は高い治療効果が期待される一方で、製造コストや個別対応の課題から、現時点では非常に高額な治療手段となっています。

こうした状況を踏まえ、CTTは、細胞シート技術の応用可能性を拡張すべく、新たな製品「歯根膜テープ」の開発を推進しています。この製品は、他家由来の歯根膜幹細胞を用いた培養技術をベースに設計されており、再生医療の中でも特に歯科・口腔領域における治療ニーズに応えることを目的としています。

歯根膜テープは、細胞シートの利点(高い細胞密度、組織接着性、局所的な生理活性)を活かしながら、量産性と価格適正化を重視した設計がなされており、より多くの患者がアクセス可能な治療選択肢としての社会実装を目指しています。

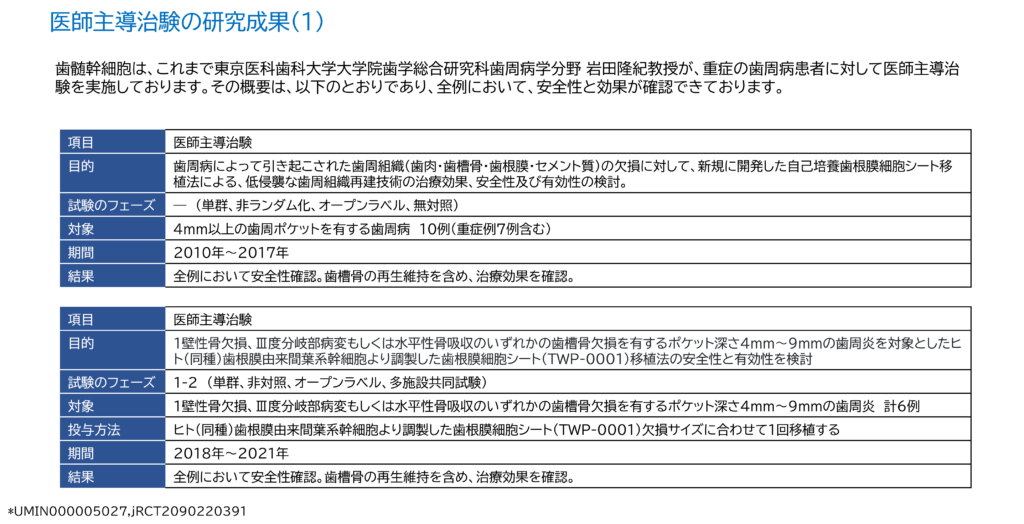

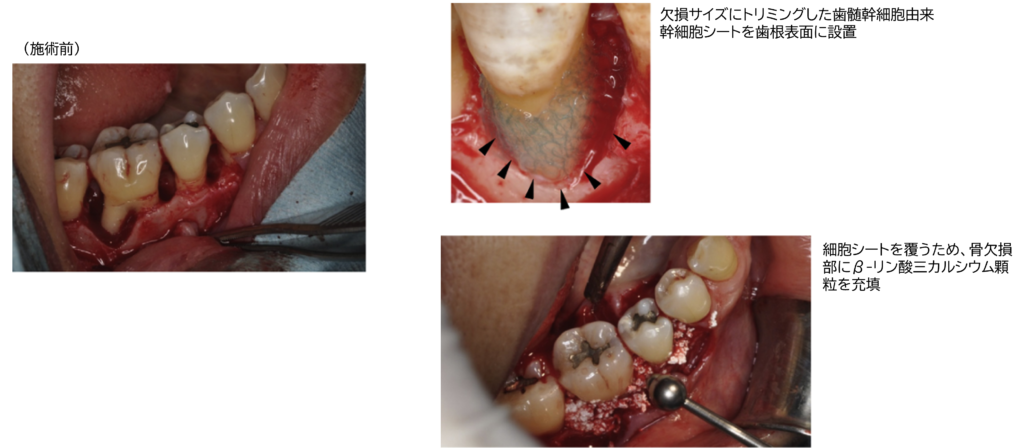

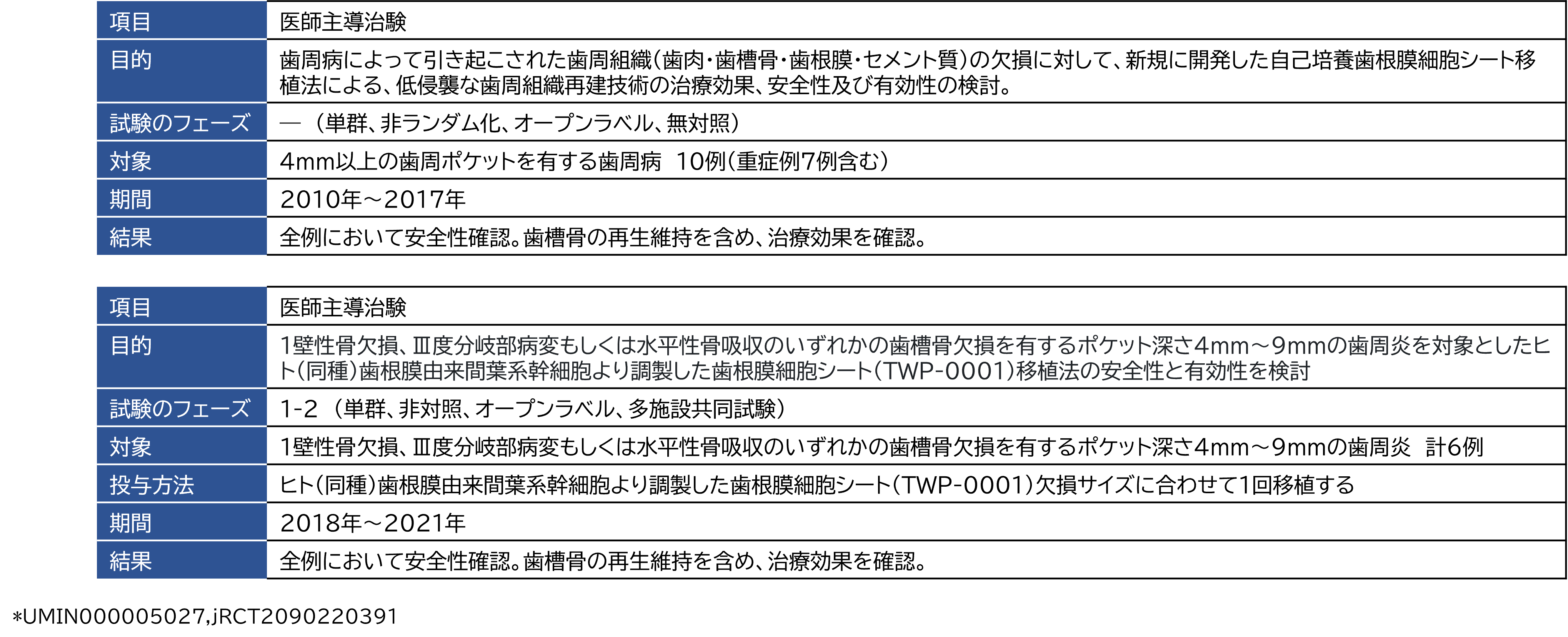

歯髄幹細胞は、これまで東京医科歯科大学大学院歯学総合研究科歯周病学分野 岩田隆紀教授が、重症の歯周病患者に対して医師主導治験を実施しております。その概要は、以下のとおりであり、全例において、安全性と効果が確認できております。

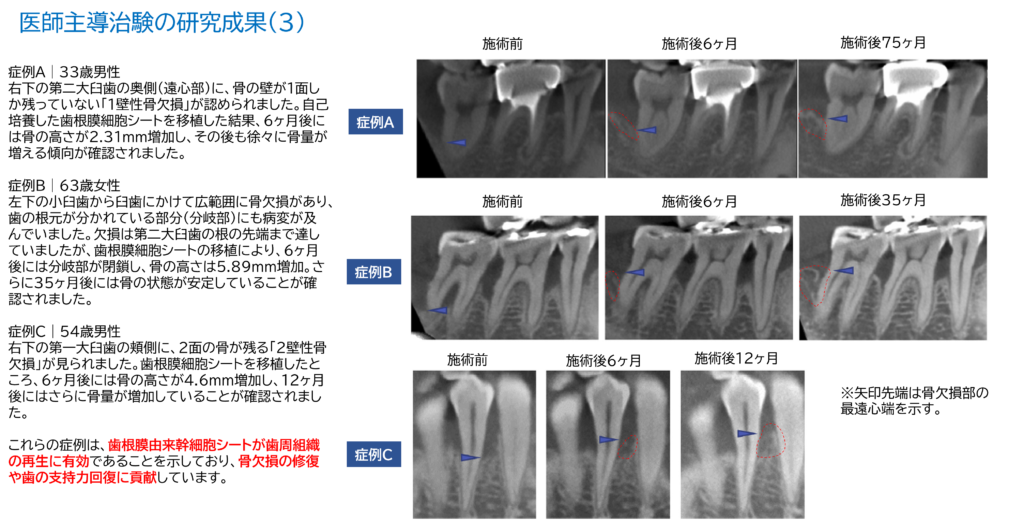

医師主導治験の研究成果(3)

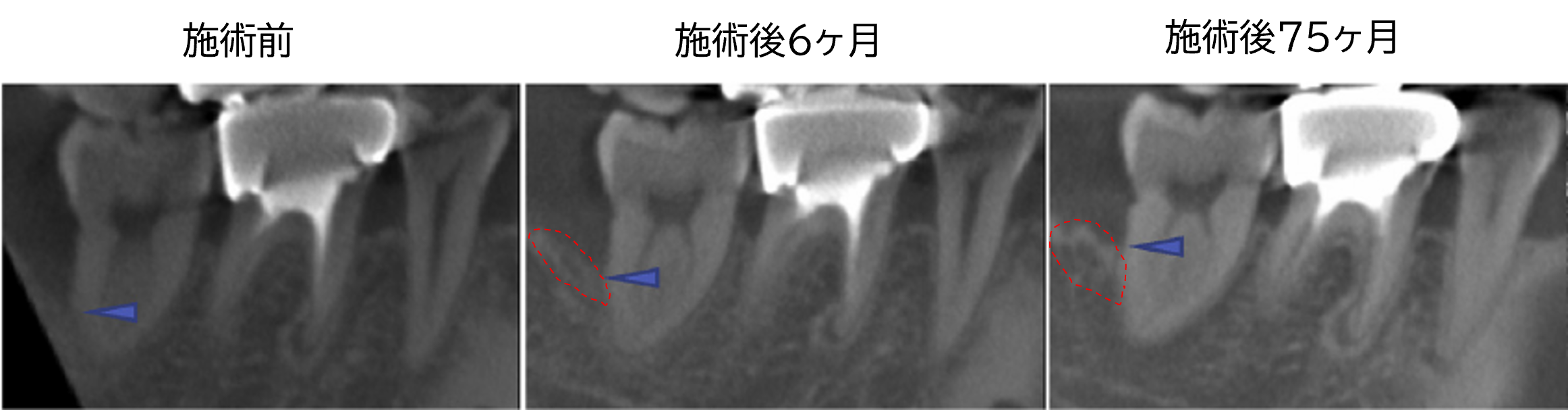

症例A|33歳男性

右下の第二大臼歯の奥側(遠心部)に、骨の壁が1面しか残っていない「1壁性骨欠損」が認められました。自己培養した歯根膜細胞シートを移植した結果、6ヶ月後には骨の高さが2.31mm増加し、その後も徐々に骨量が増える傾向が確認されました。

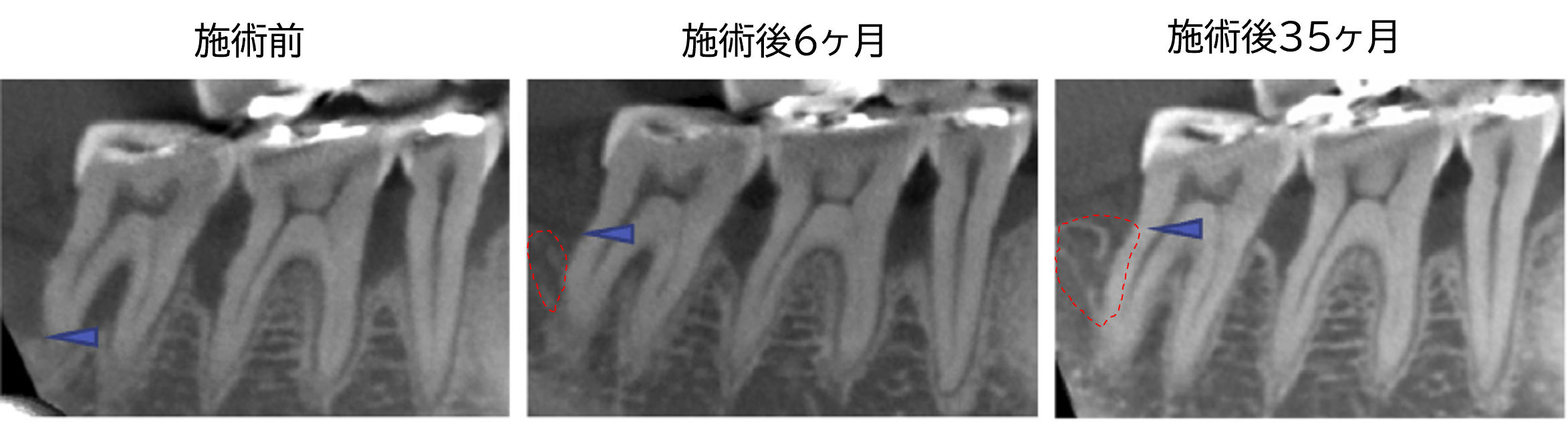

※矢印先端は骨欠損部の最遠心端を示す。

症例B|63歳女性

左下の小臼歯から臼歯にかけて広範囲に骨欠損があり、歯の根元が分かれている部分(分岐部)にも病変が及んでいました。欠損は第二大臼歯の根の先端まで達していましたが、歯根膜細胞シートの移植により、6ヶ月後には分岐部が閉鎖し、骨の高さは5.89mm増加。さらに35ヶ月後には骨の状態が安定していることが確認されました。

症例C|54歳男性

右下の第一大臼歯の頬側に、2面の骨が残る「2壁性骨欠損」が見られました。歯根膜細胞シートを移植したところ、6ヶ月後には骨の高さが4.6mm増加し、12ヶ月後にはさらに骨量が増加していることが確認されました。

これらの症例は、歯根膜由来幹細胞シートが歯周組織の再生に有効であることを示しており、骨欠損の修復や歯の支持力回復に貢献しています。